来源:险峰视界

深夜两点的会议室里,阳光保险董事长与员工们的座谈仍在继续,这场被官方定义为“意犹未尽的交流”,意外引发了舆论对加班文化的激烈批评。

当60后的掌舵者沉浸在“夜里总开会“的管理传统中时,社交媒体上年轻人却在质问:“董事长第二天可以补觉,员工敢迟到吗?”

他或许未曾意识到,这场持续到凌晨的会议,恰如一根导火索,引爆了代际价值观的巨大断层。

代际认知的断裂

60后与70后高管群体的职业黄金期与中国经济高速增长期(2000年-2020年)高度重合,其成长轨迹深嵌于改革开放后的制度性机遇。

我国GDP从2000年的10万亿元,增长到2020年的101万亿元,增幅高达10倍。保费收入从2000年的1596亿元,增长到2020年的4.5万亿元,增幅更是高达28倍。

在我国经济高速发展的黄金20年,这些保险高管完成了关键晋升。顺周期积累的管理经验,也深深打上了时代烙印。

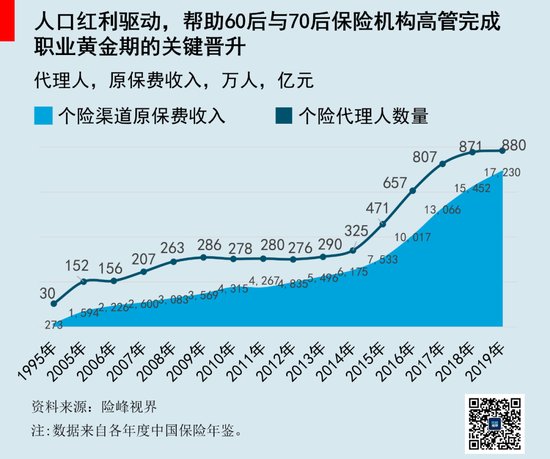

他们在职场上的成功密码建立于三大增量红利:第一,人口红利驱动,我国保险代理人从1995年的30余万人,增长到2019年的880万人,推动个险渠道保费从1995年的273亿元,增长到2019年的1.7万亿。

第二,资本扩张逻辑,通过高手续费争夺银保渠道,用“小账”“返佣”等粗放手段抢占市场份额。

第三,时间资源垄断,将“夜里总开会”、“周末拓客”美化为奋斗文化,实则将员工时间视为无限供给要素。

他们经历了保险行业的草莽生长,见证过银保渠道手续费突破50%的疯狂扩张,更擅长用“人力规模扩张+时间资源堆砌”的粗放模式创造增长奇迹。

这种思维定式在经济高速增长年代奏效,但当中国经济换挡,转入高质量发展阶段,经济上行期的成功经验或将演变为组织管理的掣肘。

当土木工程专业学生通过B站实现职业突围,当自由职业者通过剪辑、直播带货创造商业价值,年轻人正在重构职业价值坐标系。

他们不再迷信“领导不走我不走”的表面忠诚,转而追求“工作与生活的清晰边界”。

这种现象背后是深刻的社会变迁:六个钱包支撑的从容底气、数字经济催生的多元选择、个体意识觉醒的价值重构,这使得Z世代拥有了前辈难以企及的议价能力。

60后和70后的“增量思维”与年轻人的“ROI生存法则”并非不可调和,正如《浙江宣传》所言,叫年轻人努力,也要给他们托举。

内卷竞争与价值扭曲

在今年出台的《提振消费专项行动方案》中,明确提出要保障职工休息休假权益,禁止违法延长工作时间。

阳光保险座谈会是否为“表演性加班”现象,我们无从得知,但这正是保险行业内卷化竞争的典型症状。

据腾讯财经透露,对622名阳光保险员工的调查显示,61%的参与者未准时下班,55%的人对公司满意度评价为“一般”。

当企业将“狼性文化”异化为“熬鹰战术”,透支的不仅是员工健康,更是组织进化能力。

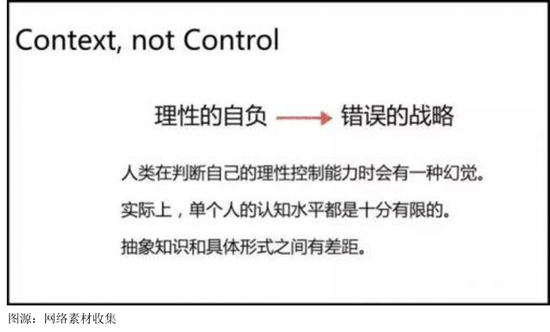

对比科技企业的管理革新更具启示意义。华为的“人才黑土地”、字节跳动的“Context not Control”、腾讯的“活水计划”,都在试图构建激发创造力的生态系统。

在当前保险行业,一些保险公司科技投入占比不足营收的1%,却要求员工“像机器一样运转”。“既要马儿跑,又要马儿少吃草”的悖论,在保险行业数字化转型的关键期显得尤为危险。

当保险科技进入智能核保、精准定价的深水区,缺乏技术沉淀的无效式内卷的企业只能在这场竞争中陷入“越忙越焦虑”的恶性循环。

更深层的问题在于价值分配机制的失衡。一些管理层将压力转嫁给基层,但在涉及自身待遇上,努力向股东单向索取,与年轻人期待的“价值共享”形成尖锐对立。

在GDP增速从10%到5%的换挡期,我们更需要建立“奋斗≠内卷”的新共识——前者是对事业的热忱追求,后者是失序竞争的无效消耗。

给奋斗以尊严

当阳光保险的会议室灯光在凌晨依然明亮,我们看到的不仅是60后高管的拼搏精神,更是一个时代的集体困惑。

经济学家阿马蒂亚·森曾说过,发展是扩展人们真实自由的过程。在保费规模突破5万亿的今天,保险业需要重新定义“奋斗”的内涵。

不是比拼谁能在凌晨的会议室坚持更久,而是看谁能用专业价值赢得客户尊重。不是依赖人海战术和简单时间堆砌的野蛮管理逻辑,而是通过创新服务构建护城河。

给年轻人少一场形式主义会议,就能多一份研发创新产品的精力;给老员工减一份重复劳动压力,就能腾出空间传承行业经验。

保险行业真正需要改变的,不是会议结束时间,而是读懂这个时代写给所有企业的判词:要么进化,要么被进化。毕竟,在年轻人用脚投票的时代,凌晨的灯光照亮的不是奋斗,而是组织生命力的流逝。

正如热播剧《蛮好的人生》揭示的真理:打败内卷的从来不是更疯狂的内卷,而是跳出红海的勇气与智慧。